剧团介绍

60年代“*****”前,浙江有专业越剧团76个,除西藏、广东、广西等少数省、自治区外,全国都有专业剧团存在,据初步统计,约有280多个。业余剧团更有成千上万,不胜统计。80年代中期后,各地越剧团纷纷撤销,在浙江尚有28个。西安、兰州、重庆、南昌等一些较有影响的剧团也相继撤销。有的则名存实亡,国营专业剧团仅存35个左右。但民间职业剧团纷纷兴起,不胜统计。

上海

春光越剧团、复兴越剧团、新新越剧团、合作越剧团、华东越剧实验剧团、合众越剧团、天鹅越艺社、振奋越剧团、飞鸣越剧团、上海越剧院(上海越剧艺术传习所)、上海市青年越剧团、奉贤县越剧团、川沙县越剧团、松江县越剧团、南汇县越剧团、崇明县越剧团、虹口越剧团、卢湾越剧团、静安越剧团、上海合作越剧艺术研习会等。

北京

红旗越剧团、北京西城区文化馆小百花越剧团、南花越剧团、北京青年越剧团

天津

天津市越剧团、互助北方越剧团、红云北方越剧团、群星北方越剧团、红艺北方越剧团

浙江省

浙江省越剧实验剧团、浙江越剧一团、浙江越剧二团、浙江小百花越剧团、浙江越剧改革剧组、浙江越剧院、浙江越剧团(浙江越剧院三团)

浙江各县

嘉兴地区越剧团、嘉兴市越剧团、安吉县越剧团、海盐县越剧团、平湖越剧团、德清县越剧团、桐乡县越剧团、嘉善县越剧团、昌化越剧团、海宁县越剧团、长兴县越剧团、湖州市越剧团、宁波市越剧团、宁波地区越剧团、宁波小百花越剧团、鄞县越剧团、余姚市越剧团、镇海县越剧团、奉化县越剧团、象山县越剧团、宁海县越剧团、舟山小百花越剧团、荣艺越剧团、朝民越剧团、岱山县越剧团、嵊泗县越剧团、定海县越剧团、普陀县越剧团、鲁迅越剧团、嵊州赵马业余越剧团、绍兴小百花越剧团、新昌越剧团、诸暨市越剧团、嵊州市越剧团、上虞市小百花越剧团、温州市越剧团、瑞安市越剧团、平阳县小百花越剧团、泰顺县越剧团、洞头县越剧团、永嘉县越剧团、金华市越剧团、金华专区越剧团、衢州市越剧团、兰溪越剧团、永康越剧团、开化越剧团、常山县越剧团、丽水市越剧团、丽水地区越剧团、龙泉县越剧团、遂昌县越剧团、青田县越剧团、云和县越剧团、庆元县越剧团、台州越剧团、三门县越剧团、温岭县越剧团、黄岩县越剧团、仙居越剧团、天台县越剧团、玉环县越剧团、椒江越剧团、温岭市青年越剧团、杭州越剧团、杭州越剧院、民艺剧社、桐庐越剧团(杭州越剧院二团)、临安越剧团、富阳越剧团(杭州越剧院三团)、淳安越剧团、余杭市小百花越剧团

江苏省

南京市越剧团、南通市越剧团、镇江市越剧团、无锡市越剧团、苏州市越剧团

福建省

福建省芳华越剧团、福建风华越剧团、建阳县越剧团、福鼎县越剧团、长汀县越剧团、邵武县越剧团、沙县越剧团、崇安县越剧团、柘荣县越剧团、宁化县越剧团、光泽县越剧团、松溪县越剧团、政和县越剧团、将乐县越剧团、将乐县越剧团、建宁县越剧团

江西省

南昌市越剧团、九江市越剧团、赣州市越剧团、横峰越剧团、玉山县越剧团、广丰县越剧团、鹰潭市越剧团、上饶市越剧团、德兴市越剧团

安徽省

芜湖市越剧团、合肥市越剧团

湖南省

耒阳县越剧团

湖北省

武汉市越剧团

甘肃省

兰州市越剧团、酒泉市越剧团

陕西省

西安市越剧团

重庆市

重庆市越剧团

贵州省

贵阳市越剧团

青海省

青海省越剧团

吉林省

四平专区越剧团

宁夏

宁夏越剧团

新疆

兵团越剧团

香港

香港特区越剧院

台湾

再兴青年越剧团

新加坡

新越韵越剧团

美国

加州越剧研究中心、华盛顿越剧之家、洛杉矶越剧团

澳大利亚

悉尼越剧团

经典剧目

剧目概述

越剧自1906年从说唱艺术演变成戏曲后,剧目来源主要三方面:一将原唱书节目变成戏曲形式演出,如《赖婚记》、《珍珠塔》、《双金花》、《懒惰嫂》、《箍桶记》等剧目;二从兄弟剧种中移植,如从新昌高腔移植的有《双狮图》、《仁义缘》、《沉香扇》等剧目,从徽班移植的有《粉妆楼》、《梅花戒》等剧目,从东阳班(婺剧)移植的有《二度梅》、《桂花亭》等剧目,从紫云班(绍剧)移植的有《龙凤锁》、《倭袍》、《三看御妹》等剧目,从鹦歌班(姚剧)移植的有《双落发》、《卖草囤》、《草庵相会》等剧目;三根据宣卷、唱本、民间传说的故事编写,如《碧玉簪》、《蛟龙扇》、《烧骨记》等剧目。越剧前期主要活动于浙江城乡。自1917年进入上海的剧场后,演出的大多还是以上三类剧目。1920年以后,越剧进入绍兴文戏时期,新增许多剧目,如《方玉娘》、《七美图》、《天雨花》等,又从海派京剧中学来《狸猫换太子》、《汉光武复国走南阳》等连台本戏和《红鬃烈马》等剧目,从申曲(沪剧)、新剧(文明戏)里学来《雷雨》、《啼笑因缘》等时装戏。

剧目样式上,小歌班上演的多数是整本大戏,有时在大戏前加演一出如《箍桶记》之类的生活小戏。1917年5月13日至6月8日,小歌班首次进入上海的首期演出中,有好几部戏还以连台本戏形式演出,如《龙凤锁》、《七美图》用1至3本、3个场次演出。其后,连台本戏成了绍兴文戏时期常用的演出剧目,最长的连台本戏《薛仁贵征东》、《汉光武复国走南阳》均有30本之多,可连演30个场次。演出剧目轮换频繁,通常是一本戏只演一场,所演的全是“路头戏”(后称“幕表戏”,即在演出前由派场师傅向演员叙说剧情后由演员上台即兴表演)。部分经常演出的剧目,有的成了某些著名艺人的拿手戏,内中有些场次有相对固定的唱词,并为同行所沿用而称为“肉子戏”。总之,那时既没有完整台词的剧本,亦无专职的编剧人员。

1938年,女子越剧在沪兴起,名伶姚水娟为吸引观众,除演出传统老戏外,首聘从事过文明戏的《大公报》记者樊篱编写新戏,如《花木兰》、《冯小青》、《范蠡与西施》等剧目。但这些新编剧目也无全部台词,只有部分重场戏有唱词和念白,其余仍需演员到台上即兴唱“路头戏”。

1938年12月8日—9日,姚水娟在天香戏院复演《花木兰》时,在报纸广告上登载“樊篱编剧”的字样。这是越剧专职编剧人员在报纸广告上署名的开始。

1942年,袁雪芬创始的“新越剧”吸收了业余话剧工作者参加,并组成“剧务部”,建立剧目编导制,使用完整的剧本。1942年12月8日,袁雪芬在大来剧场演出的《断肠人》,是于吟根据陆游写的《钗头凤》的故事改编的。这是袁雪芬改革越剧后第一部有完整的唱、念台词的戏。此后,凡参与越剧改革的剧团都是这样做的。1942年冬起至1949年5月上海解放为止的“新越剧”时期,各越剧团编演了数以百计的新剧目,大大拓宽了剧目题材,不仅有反映古代风貌的古装戏,也有反映近代生活的清装戏和现代生活的时装戏,还有反映少数民族生活的蒙装戏、回装戏。在取材上不仅有根据中国古典文学改编的,也有根据外国戏剧和小说改编的。在品类上不仅有历史宫闱戏和家庭伦理剧,也有神话传说戏和社会言情剧等,如《香妃》、《祥林嫂》、《石达开》、《国破山河在》、《太平天国》、《沙漠王子》、《浪荡子》、《山河恋》等,均为这一时期颇有影响的剧目,《祥林嫂》更是被评论界称为越剧改革的里程碑。

解放后在党的“百花齐放,推陈出新”的戏改方针指引下,越剧自解放初至1966年“*****”前,在剧目创作上取得了丰硕的成果。上海有根据传统剧目整理改编的《梁山伯与祝英台》、《碧玉簪》、《盘夫索夫》、《李翠英》、《血手印》、《情探》、《追鱼》、《打金枝》;根据文学名著改编的《祥林嫂》、《西厢记》、《红楼梦》、《孔雀东南飞》;根据历史资料新编或改编的历史剧《屈原》、《则天皇帝》和根据外国戏剧改编的《春香传》等。

在浙江由于较早实行男女合演并侧重演现代戏,出现了一批优秀现代剧、近代剧,如《五姑娘》、《争儿记》、《山花烂熳》、《斗诗亭》、《杨立贝》、《血泪荡》、《金沙江畔》等。古装戏的创作、整理改编也为数不少,如《胭脂》、《泪洒相思地》、《灰阑记》、《庵堂认母》等。根据外国文艺改编的有《沈清传》。还移植改编了一批来自兄弟剧种与话剧的优秀剧目。

其他省市如南京的《柳毅传书》、《南冠草》,武汉的《毛子佩闯宫》,天津的《云中落绣鞋》、《文成公主》,西安的《红梅阁》、《状元打更》等,都是这一时期产生的优秀剧目。

“*****”后,剧目创作上有所开拓和创新,突破了戏曲不能表现领袖人物的禁区,上海越剧院、南京市越剧团以男女合演的形式,创作了具有探索性的现代剧《忠魂曲》、《三月春潮》、《报童之歌》、《鲁迅在广州》等剧目,塑造了***、***、鲁迅等领袖和伟人的舞台人物形象。

20世纪80、90年代,从中央到各省市,都频繁举行戏剧节、艺术节、调演、会演等戏剧活动,如浙江确立一年一次的创作年会,两年一次的戏剧节。在这些活动中设立了剧本创作奖以鼓励创作,同时一些编剧为振兴越剧辛勤耕耘,因而这时期新编剧目空前增加。如在浙江,古装戏有《五女拜寿》、《汉宫怨》、《唐伯虎落第》、《金殿拒婚》、《红丝错》、《西施断缆》、《梨花情》等;近代、现代戏有《小刀会》、《强者之歌》、《复婚记》、《巧凤》、《金凤与银燕》等。在上海有《汉文皇后》、《光绪皇帝》、《血染深宫》等历史剧;南京有古装剧《莫愁女》等。1997年始温州市“南戏新编系列工程”成效显著,《荆钗记》、《洗马桥》等一批名剧推向了社会。随着电视事业的发展,还不断创作摄制了《秋瑾》、《天之骄女》、《汉武之恋》、《大义夫人》、《沙漠王子》等一批优秀越剧电视剧。

解放后改编、新编的剧目,无论在思想性或艺术性等方面都有所提高,为中国戏曲史谱写了光辉的篇章。

越剧自1906年诞生至20世纪末,据不完全统计,上演剧目有6千余个,虽其中夹杂一剧多名的情况,但演出剧目仍非常可观。现选编其中流传下来和新创作的部分代表性的剧目360余出。

剧目举要

至2006年,越剧有大量上演剧目,其中有影响而又经常演出的剧目如:

《梁山伯与祝英台》《红楼梦》《西厢记》《祥林嫂》《何文秀》《碧玉簪》《追鱼》《情探》《珍珠塔》《柳毅传书》《五女拜寿》《沙漠王子》《盘夫索夫》《盘妻索妻》《九斤姑娘》《山河恋》《玉堂春》《血手印》《孟丽君》《打金枝》《玉蜻蜓》《荆钗记》《西园记》《春香传》《白蛇传》《李娃传》《白兔记》《汉宫怨》《红丝错》《花中君子》《汉文皇后》《三看御妹》《金殿拒婚》《孔雀东南飞》《王老虎抢亲》《穆桂英挂帅》《陆游与唐琬》《狸猫换太子》《家》等。

《中国越剧大典》记载的代表性优秀剧目共有375个。

具体名单请进入词条中国越剧大典查阅《名剧卷》。

名家名段

“越剧名家名段推荐与赏析”详见→名家名段

艺术名家

流派宗师

越剧老一辈著名越剧表演艺术家有袁雪芬(袁派)、尹桂芳(尹派)、范瑞娟(范派)、傅全香(傅派)、徐玉兰(徐派)、王文娟(王派)、戚雅仙(戚派)、张桂凤(张派)、陆锦花(陆派)、毕春芳(毕派)、张云霞(张派)、吕瑞英(吕派)、金采风(金派)、竺派(竺水招)等。

越剧名演员

(小歌班)四大名旦卫梅朵、白玉梅、金雪芳、费翠棠

(小歌班)四大名生王永春、张云标、张志帆、支维永

(小歌班)四大小丑马阿顺、张瑞丰、金瑞苗、谢紫云

(小歌班)四大老生马潮水、娄天红、童正初、金晓邦

(早期女子越剧)三花一娟一桂施银花、赵瑞花、王杏花、姚水娟、筱丹桂

(早期女子越剧)四大名生屠杏花(文学小生)、李艳芳、竺素娥、魏素云

(早期女子越剧)越中三绝李艳芳、赵瑞花、姚月明

(早期女子越剧)越剧皇后赵瑞花、王杏花、姚水娟、筱丹桂、袁雪芬

(早期女子越剧)越剧皇帝竺素娥(活武松、越剧盖叫天)、尹桂芳、徐玉兰

越剧十姐妹袁雪芬、尹桂芳、筱丹桂、范瑞娟、傅全香、徐玉兰、竺水招、张桂凤、徐天红、吴小楼

四大老生张桂凤、徐天红、商芳臣、吴小楼

浙江越剧五大小生(浙江五大小生)陈佩卿(浙江陈派创始人)、金宝花、陈书君(越剧第一官生)、尉少秋、王少楼(浙南小范瑞娟)

浙江越剧新十姐妹(1998年评选)陈艺、俞文娟、陈晓红、黄美菊、杨慧月、舒锦霞、王杭娟、陈雪萍、朱晓平、赵海英

台湾地区的越剧皇后与越剧皇帝吴燕丽与朱凤卿

新越剧十姐妹(越女争锋金奖)张琳、吴群、杨婷娜、李霄雯、王清、盛舒扬、李璐彦、陈丽宇、章益清、董鉴鸿

注:以上各称谓为不同时期戏迷及报刊对演员的称呼,彼此之间并无联系。

包括越剧流派创始人在内,全国各地的越剧名人据《中国越剧大典》记载,有708位之多。正是他们所有人的不懈努力,才使得越剧有了今天的地位与成就。

具体名单请进入词条《中国越剧大典》查阅《名人卷》。

曲调发展

1920年,升平歌舞台老板周麟趾,从嵊县请来民间音乐组织戏客班”的3位乐师组成越剧史上第一支专业伴奏乐队,初步建立起“板腔体”的音乐框架。

1938年,姚水娟演出《花木兰》一剧,其唱腔在四工调的基础上进行改良,后有“弦登调”之称,也有“尺调腔”雏影之说。但由于此剧过后又不再演唱这种唱腔,故而这一未能普及发展。

1942年10月,袁雪芬在进步话剧的影响下,对传统越剧进行了全面的改革,史称“新越剧”。新越剧改变了以往“小歌班”明快、跳跃的主腔四工腔,一变为哀婉舒缓的唱腔曲调。

1943年11月,袁雪芬演出《香妃》和范瑞娟演出《梁祝哀史》时,与琴师周宝财合作,袁使“尺调腔”趋于规范化,范创造了“弦下腔”。后被其他越剧演员吸收、不断丰富,发展成越剧的主腔,并在此基础上逐渐形成、衍化出不同的流派。

1958年至1959年,傅全香&袁雪芬分别在《情探》中的“行路”、《双烈记》中的“夸夫”中,创造了崭新的“六字调”。得到广大观众的欢迎并传唱。

1959年,由“华东戏曲研究院”设演员训练班(后改建为上海市戏曲学校)培养的学员毕业后,分配到上海越剧院组成男女合演的实验剧团,有计划地从事男女合演探索。他们运用“同调异腔”、“同腔异调”、“同调同腔”等方法,解决了男女对唱的困难。

1965年,袁雪芬演出《火椰村》时与琴师周柏龄合作创造了“降B调”唱腔。

流派艺术

越剧流派包括剧目、唱、念、做等各种艺术因素,集中体现在所塑造的典型艺术形象中,其中,唱腔所具有的独创性最强,特点最突出,影响也最大,因此人们称之为流派唱腔。然而,唱腔虽然重要,流派却并非仅指唱腔,更包含舞台表演艺术等多重内容。通常同一剧目不同流派演绎会有不同风采。

发展基础

1942年10月著名越剧表演艺术家袁雪芬对传统越剧进了全面的改革,称为“新越剧”。新越剧改变了以往“小歌班”明快、跳跃的主腔“四工腔”,一变为哀婉舒缓的唱腔曲调,即“尺调腔”和“弦下腔”,把越剧唱腔艺术推进到一个新的阶段。越剧的所有流派都是在“尺调腔”和“弦下腔”的基础上发展并丰富起来的。后来这两种曲调成为越剧的主腔,并在此基础上,逐渐形成了各自的流派唱腔。

越剧流派

被公认的越剧流派有十三个,即袁雪芬派、范瑞娟派、尹桂芳派、傅全香派、徐玉兰派、戚雅仙派、王文娟派、陆锦花派、毕春芳派、张云霞派、吕瑞英派、金采风派、张桂凤派。曾得到专业人士地区性推派的则有:竺水招派、陈佩卿派、毛佩卿派、金宝花派、高爱娟派,以及周大风创立的浙派越剧男女合演中基本男调。

相关内容详见:越剧流派词条

妆容与服饰

化妆

越剧早期演出男角多不化妆;男演女角时把脑后的辫子散开,梳成发髻,上搽胭脂和铅粉;有些草台班的女角化妆,两颊用红纸沾水搽腮红,不画眉,或用锅底灰画眉,称“清水打扮”。进入上海后初期,向绍剧、京剧学习演传统老戏的水粉化妆法,白粉底,红胭脂,墨膏描眉眼。后演古装戏仿效绍剧学,大花面开脸,小丑画白鼻梁。1942年10月雪声越剧团上演《古庙冤魂》时,韩义首次给袁雪芬试化油彩妆,之后编导于吟又邀请电影明星为该团作化妆指导,全部废除水粉上妆,改用油彩。此后数年间,尹桂芳、竺水招、傅全香、钱妙花、吴小楼等在演出新编剧目时,均改为油彩化妆。20世纪70年代末至80年代初,越剧在编演现代题材剧目时又吸收了美容方法和绘画化妆法、毛发粘贴法,塑造了***、***、鲁迅等历史伟人形象。

发式头饰

男班初期,男演员解开自己头上的辫子梳上发髻插朵花,这是最早的发式与头饰。后演古装戏仿照绍剧。用小玻璃管串成排须装饰发髻,在发髻上用顶花装饰。20世纪20年代学京剧,包大头,因无条件制备全套“头面”,改用木质或铁皮做成定型水片,很少使用全副头面来装饰演出。自女班诞生后因女演员留有辫子,就用作“包头”的“发帘子”和顶级假发,并与服装的“私彩行头”相配合,学习京剧使用“铜泡包头”(如《别窑》中的王宝钏)、“水钻包头”(如《盘夫索夫》中的严兰贞)、“点彩包头”(如《碧玉簪》中李夫人)所使用的头饰。20世纪40年代初,袁雪芬演《恒娘》时,改为用自己的头发梳古装头,把头面饰件按需选择使用。之后演员们纷纷改革头饰,从古装仕女画中找根据,开始创造越剧旦角特有的古装发式和头饰,头饰改繁为简,改华丽为清丽,头上以戴珠凤为主,装饰花不多,具有简洁明快的特点。20世纪50年代,为发式的需要和化妆省时始做假发头套。

髯口

在小歌班初期演古装戏中男角,有用庙里泥塑神像的髯口,亦有用黑白纱线制成一排当髯口。开始租用演出行头后即采用绍剧的髯口。1917年男班进入上海后采用京剧的髯口,后女班演出仍然沿袭之。20世纪30年代末,越剧兴起改革,髯口也开始改良。将髯须改短、改轻。20世纪40年代初,老生不用传统挂须,学习话剧的“粘胡”。后因“粘胡”化妆法既不方便又花时间较多,遂改用铜丝作架子制作各种胡须。大面需用满腮胡须时不再用“虬髯”,改用“套胡”,小丑不再用“八字胡”“吊搭”,而用“夹鼻胡”“翘胡”,被统称为“改良胡”。传统“满口”不见嘴唇,改良胡用粗铜丝弯曲成型,嘴唇外露可见。20世纪60年代上海越剧演古装剧时全部用改良胡,胡须原料以人发和牦牛毛为主,掺入羊毛,后将毛发勾在肉色丝绢或网眼纱上。演现代剧目:少数民族剧目及外国题材剧目时,一般均采用粘贴的办法。

服饰

概述

越剧在小歌班初期,戏中角色的穿戴大多数借用生活中的衣衫、长袍、褂,扮官宦的也有用庙里的神像蟒袍。后来向绍兴大班行头主租用戏装,放在篾篓里,挑着走村跑镇,这是越剧最早出现的衣箱形式。租赁行头多以袄、衫、蟒、靠、箭衣为主,行头样式,基本上是绍剧、京剧传统样式。

20世纪20至30年代绍兴文戏时期,受上海京剧衣箱制度影响,主要演员和群众演员的服装开始分开。主要演员穿“私彩行头”,由主要演员负责添置;一般演员及龙套、宫女等群众演员,穿“堂中行头”,这类行头由班主或香衣班头出资租借。由于当时观众既要看演员又要看行头,促使一些名演员竞相炫耀私彩行头,有的小旦演出时,在一个晚上连换10多套服装。有人称这时的越剧服装是“杂乱无章”时期。

越剧服装设计开始于1943年。专业舞美设计韩义在《雨夜惊梦》中,对剧中魔王及4个小鬼的服装作了设计;是年11月,袁雪芬主演《香妃》时,因剧中人物有兄弟民族及出场人物身份较多,力求艺术上的统一,全部服装由韩义统盘设计,由演员自己置办,戏院老板根据角色主次贴一部分置办费。这是越剧服装的一大改革。

由于不懈地探索和积累,越剧服装的轻柔、淡雅、清丽的独特风格,不断巩固和发展,并在国内外演出中产生了很大的影响,从而成为我国戏曲服装中另一种服装风格样式。

古装衣

古装衣是越剧的特色服装,在剧中年轻女子和中年妇女经常穿戴。上衣有水袖或本色连袖,外加云肩或飘带;长裙上搭配有短裙、或中裙、佩、腰带、玉饰。短、中、长裙又有折裥和无折裥之分。按身份不同,古装衣又分为仕女衣、民间衣、宫装衣。其特点是裙长衣短,胸腰收紧,形体分明。

越剧蟒

越剧蟒首先在色彩上,不再按传统的上五色的蟒,分阶、分身份严格穿戴的衣箱制,而是下五色、间色的都有,但又参照上五色色阶等级制的习俗,在间色中选择。如《打金枝》中蟒的色彩、纹样更简练更随意,《孟丽君》中用了许多的间色蟒袍。另一种方法是参照历史典律和官阶运用色彩,如《长乐宫》中老皇帝穿黑衣,用“黼”“黻”“粉米”“日”“月”“宗彝”“藻”“山”“星”“华虫”“火”等象征性图案。越剧有时把传统的“蟒”改为袍制,叫蟒袍。在制作上和传统的“蟒”有很大的区别。蟒不再是整件夹里,而前后是麻衬,使前后挺括硬撑,以显官风十足。发展到后来,蟒的前后内衬有的干脆不用麻衬,用布刮浆代替。

越剧靠越剧男班早期都用传统大靠,女班也沿用传统大靠(硬靠)。改革后,武生很少用靠旗、靠肚,小生串演武生更不用靠旗。“靠身”“靠脚”“靠肩”,不再用“网子穗”或“排须”、搂带,一般也不用双层靠肩。靠肚不再是传统的平面一大块,改为围腰的“腰包”再束虎头腰带。靠衣不绣花,都用甲片。1944年春,袁雪芬饰演《木兰从军》中的花木兰,所穿戎装,甲片开始用铜片,上甲、下甲都用,以后,纹样有“鱼鳞甲”“丁字甲”“人字甲”“龟背甲”等,有金绣,也有用金缎、银缎剪贴,或金银宽边花版线缝纫上去。护心镜有用克罗米铜泡,或盘金、盘银。

越剧裙

越剧的裙主要是花旦的百裥裙。最早穿的都是传统大裥裙,前后有“马面”,俗称“马面裙”,以后去掉后“马面”,改为单马面裙,经常用于老旦。传统的“鱼鳞百裥裙”往往作衬裙使用。以后大裥改成五分宽的百裥裙。20世纪40年代雪声剧团受清末仕女画的影响,设计了“褙裙”。这种褙裙,罩在大裥裙外,正面用佩,佩长及脚面,很简洁。这种“褙裙”在《梁祝哀史》《嫦娥奔月》等剧中反复使用。短裙,行话称“包屁股”,有折裥的,有不打折裥的,有网眼雕花的,有绣花、贴花、斜裁、平裁的,花样繁多。

越剧云肩最早用的都是传统大云肩,以后发展到百多种,如:对开云肩、珠云肩(白珠或金、银珠穿成的)、有领云肩、无领云肩,如意云肩、花形云肩、网眼云肩等。

褶子与帔

越剧小生穿的褶子是不开门襟的,有圆领、斜领、对开领,开门襟的是“帔”。这种“帔”往往在剧中有夫妻俩出场时,运用相同色彩,称“对帔”。越剧帔在领口上又变化出多种样式,如斜襟帔、直襟帔、翻领帔、如意领帔等。小生褶子与帔,多用间色,花纹偏一边,有四君子花纹(梅、兰、竹、菊),也有用牡丹、玉兰等花纹,领边也越改越窄,约二寸,朝秀美的方向发展。越剧所有衣服在服装的“夹窝”里都挖“裉袋”(夹窝裁剪成圆形),所以越剧的戏服,双肩挥洒自如、平稳服贴而且舒服。

越剧盔帽

越剧早期男班演传统戏时的盔帽,是借用生活中的秀才帽或有额玉的瓜皮帽,有的是在拆除破旧小庙时从菩萨神像头上取下的盔帽。以后租用绍剧、京剧的服装和盔帽。女班进入上海后,主要演员有了“私彩行头”,身上穿的戏服、头上戴的盔帽都是到南恒泰彩靴店或广东路戏服店买的。而其他穿“堂中行头”的演员,则是穿戴租来的戏服、盔帽。这些盔帽基本上是承袭了京剧或昆剧的帽箱制,如《香笺泪》《梁祝》中小生戴的盔帽,都是京剧的文生巾。

在新编历史剧中,越剧把历史生活中的“进贤冠”“方山冠”“通天冠”“束发冠”“法冠”“巧士冠”“缁布冠”等加以改良,运用到舞台人物中来。传统凤冠是皇后、嫔妃和公主所戴,女子在婚礼大典时也戴这种凤冠。越剧除了传统剧目中仍戴凤冠外,一般在其他剧目中不再戴这种装满绒球的凤冠了。如《打金枝》中的公主、皇后,《长乐宫》中的皇后,《孟丽君》中的孟丽君,都改凤冠为额形,或装插,头上露出髻发,采用正凤为主,边凤插戴两旁,或对凤为主,边凤插戴两旁,后再把“如意”“单凤”“步摇”等头饰进行装戴。

越剧靴鞋

越剧男班在“草台班”时期,演员已穿租借的靴鞋。女班进上海后,学京剧、绍剧穿高靴,特别是大面、老生,官带装扮穿高靴居多。女班小生穿的靴鞋都不高,穿云鞋,有平底鞋,有一寸左右高的鞋。小旦为弥补身材过矮,在鞋内垫高二三寸。20世纪30年代末“高升舞台”演出《彩姨娘》,筱丹桂饰彩姨娘,为了增高身材曾用“踩跷”。直到1944年演《新梁祝哀史》的男角小生才穿一寸左右的薄高靴。解放后,小生穿三套云高靴居多,一般都要二三寸左右,个别演员还要再加内高。1955年,拍《梁山伯与祝英台》电影后,靴鞋改革,不但穿高靴,在靴头上也改成有云饰纹的花样或绣花,色彩套成强烈和谐的三色,俗称三套云高靴。

作者图一:尹桂芳先生为王君安化妆

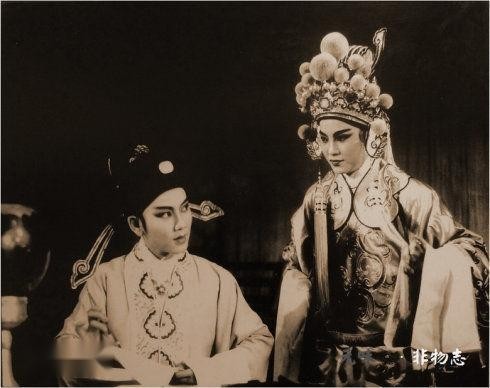

作者图二:越剧《孟丽君》吕瑞英、陈少春(1957年)

作者图四为:诗化越剧《陆游与唐婉》茅威涛、陈辉玲