潮剧

潮剧是用潮汕方言演唱的一个古老的传统地方戏曲剧种,以优美动听的唱腔音乐和独特的表演形式,融合成极富地方特色的戏曲而享誉海内外。潮剧在中国主要流行在广东东部潮汕地区、福建南部、中国台湾、中国香港、上海,以及东南亚、美国、加拿大、法国、澳大利亚等讲潮汕方言的华侨、华裔聚居地区。

发展历史

潮剧又名潮州戏、潮音戏、潮调、潮州白字(顶头白字)、潮曲,主要流行于潮州地区(潮汕地区),是用潮州话演唱的一个古老的传统地方戏曲剧种。“

潮剧,中国十大剧种之一,广东三大剧种之一种,是国家非物质文化遗产,有“南国奇葩”的美誉,以优美动听的唱腔音乐和独特的表演形式,融合成极富地方特色的戏曲而享誉海内外。潮剧是上千年潮州文化的重要传承载体,也是联络世界各地潮州人之间情谊的重要纽带。

50年前的初春季节,在***总理的亲切关怀下,老舍、曹禺、阳翰笙先生等一行10多人,专程来访潮汕。潮汕独特的文化艺术,尤其是潮剧打动了他们的心,老舍挥毫疾书,写下满怀深情的诗:

“莫夸骑鹤下扬州,渴慕潮汕数十秋,得句驰书傲子女,春宵听曲在汕头。”

老舍、曹禺先生一再叮嘱,要十分珍惜潮汕文化遗产,把富有地方特色的潮剧传承和发扬光大。

潮剧在国内主要流布在广东东部、福建南部、台湾、香港、上海,以及东南亚、美国、加拿大、法国、澳大利亚等讲潮州话的华侨、华裔聚居的地区。

潮剧经常在庙会上演出,表示于对“老爷”(指神明)的尊敬,老百姓也喜爱在非常热闹的氛围下观看,使节日气氛更加浓厚,因此,潮剧要比其它剧种更具浓郁的民俗色彩。

潮剧是宋元南戏的一个分支,由宋元时期的南戏逐渐演化,是一个已有440多年历史的古老剧种,主要吸收了弋阳腔、昆曲、梆子、皮黄等特长,结合本地传统民间艺术,如潮语、潮州音乐、潮州歌册、潮绣等,最终形成自己独特的艺术形式和风格。

我国戏曲在12世纪至13世纪形成北方杂剧和南方戏文(南戏)。北杂剧在宋金原来的基础上发展起来。至元代达到繁荣;南戏是12世纪初叶,在浙江温州首先形成发展起来的。在宋元二百多年的流传发展中,南戏向长江流域和东南沿海流传,形成了弋阳腔(江西),海盐腔、余姚腔(浙江),昆山腔(苏州),以及泉潮腔(闽南粤东)等声腔剧种。

南戏流传到各地并形成地方声腔剧种,一般有两种情况,“一种是南戏原有的曲调流传到各地之后,被戏曲演员以当地语言传唱着,由于语言、语调上的差别,使之不断变化,在风格上也逐渐地方化起来;一种是当地的传统民间音乐——从秧歌、小调、直到某些宗教式歌曲,不断地被采用到戏曲中来,丰富着原有的曲调。这两种因素相互渗透,便形成了若干不同风格的声腔剧种。” 明本潮州戏文的发展,证明了现潮汕地区在元明时期有过繁荣的南戏演出活动,一些在史籍上记载已佚的宋元南戏早期剧本,如《颜臣》(即《陈颜臣》,演陈颜臣与连静娘的故事)、《刘希必金钗记》,就是早期南戏曾在现潮汕地区流传的佐证。

其次,《蔡伯喈》、《刘希必金钗记》,均是用潮州方言演唱的南戏剧本,说明南戏流传到现潮汕地区之后,潮州艺人曾用潮州方言演唱,由于语音、语调上的不同,使原有的曲调起了变化,同时还吸收潮州的民间音乐、小调等,从而在南戏的基础上形成了新的声腔——潮腔。明代戴璟在《广东通志》所载:“潮俗多以乡音搬演戏文”。清初屈大均在《广东新语》所载:“潮人以土音唱南北曲,曰潮州戏。”这两手抄演出本的出土,是潮人以乡音唱南北曲的佐证。

其三,《荔枝记》、《荔镜记》是以潮州传统民间故事编写,结构完整、手法娴熟、用潮腔演唱的剧本,说明潮腔在嘉靖年间已趋于成熟,那么,它形成的年代,自然应在嘉靖之前。前到什么年代呢?有的戏曲研究专家根据有关的史料,认为“明中叶以前,泉潮腔已很盛行,它有独特的剧目和演出形式,流传在泉州、漳州、潮州一带”。“明中叶以前”即15世纪初,距今已有500多年了。如果从《荔镜记》刊刻的嘉靖丙寅(1566年)算起,潮剧历史的绝对数字,也有450多年了。

经过明清的发展之后,潮剧在近代走过了一段曲折的历程。

抗日战争时期,潮剧处于衰落阶段,原先多个班社,到此时寥寥无几。

中华人民共和国成立后,文艺得到重视,潮剧又得以复兴,潮剧在过去一直实行童伶制,小生、青衣、花旦均由儿童艺人担任,这些艺人长大后,声音改变,即被淘汰,这一体制严重阻碍潮剧艺术的发展。新中国成立后,废除了童伶制,并在各方面锐意改革,培养了一大批优秀演员,使潮剧这一古老艺术焕发出新的光彩。50到60年代的黄金年代,各地专业与业余的潮剧团发展到近200个,出现广受好评的第一代“五朵金花”。并先后2次进京演出,受到各方好评如潮。

“*****”期间,这些剧团全被解散,直至**反革命集团被粉碎后才得到恢复。

改革开放以来,在各种新娱乐方式和市场经济的冲击下,潮剧同其他中国传统戏曲一样,在艰难中前进,不断探索新的发展道路。

潮剧明末已在潮州、闽南的诏安、云霄等地广为流传,与梨园戏关系密切。明嘉靖四十五年(1566年),由建阳麻沙出版的《荔镜记》剧目,用“泉、潮二腔”演唱,同时,吸收南戏的音乐曲调。据清顺治《潮州府志》载:明末清初,潮剧是“杂以丝竹管弦之和南音土风声调”。乾隆版《潮州府志》载:“所演传奇,皆习南音而操土风”,“声歌轻婉,闽、广参半。”演出剧目的唱白以闽南方言杂潮语,故清李调元认为“潮音似闽”。

清代,潮剧在潮汕及闽南十分繁盛。乾隆十三年(1748年),漳浦蔡伯龙在《官音汇解释义》中称:“做正字,唱官腔;做白字,唱泉腔;做潮调,唱潮腔……”嘉庆二十一年(1816年)《云霄厅志》载:“俗好演剧,导淫增悲,岂可使善男女见之?今虽不能尽革,亦当取其有裨风教者,编成歌曲,庶听之者可以兴起良心,不为无助。”

从清末至20世纪二三十年代,是潮剧发展兴盛时期。据《云霄县志》卷四“风土”载:“按本邑今唯潮音剧盛行,查此剧喜演乡曲,流传鄙俚不堪之小说,以迎合妇孺。每一唱演,则通宵达旦,举国若狂。”而且“每岁一街社最少演出十数台,所费不赀。”龙岩近城各坊也“越境招致”,“竞聘潮剧”演出。所演剧目,按内容题材分为大锣戏、小锣戏和苏锣戏三大类。大锣戏多为传统剧目,保留有《蔡伯喈》、《刘智远》、《郭华》、《拜月记》、《荆钗记》等一批宋、元南戏;小锣戏多取民间题材,为生活小戏,如《桃花搭渡》、《益春藏书》;苏锣戏则属于公堂戏和武打戏。

潮剧是什么年代,在什么基础上形成发展起来的?研究者曾有不同的说法,一说是从潮州巫术“关戏童”发展起来的,一说潮剧是弋阳腔的一支,是“弋阳腔在各地流传后的直接产物”。

直到世纪30年代以来,流存于海外的明代潮剧剧本的发现,以及明代艺人手抄南戏剧本在潮州出土,潮剧的南戏渊源得到了史料佐证的论说。

1936年,我国历史学家向达,在《北平图书馆馆刊》上,发表《记牛津所藏的中文书》一文,首次介绍存于英国牛津大学图书馆的潮剧明代刻本《班曲荔镜戏文》(即《陈三五娘》剧本)。戏文的全题《重刊五色潮泉插科增人诗词北曲勾栏荔镜记戏文》。牛津大学所藏的这个刻本,因“最后一页有残缺,不能知道此书究竟刊于何时”,但向达认为“就字体各插图形式看来,类似明万历左右刊本”。

向达介绍牛津的《荔枝镜》藏本之后,二十年过去了。1956年,梅兰芳和欧阳予倩率中国京剧团到日本访问,在日本天理大学见到了另一明刊本《班曲荔镜戏文》,以及另一个藏于东京大学东洋大学研究所的《重补摘锦潮剧金花女大全》(附刻《苏六娘》)。藏于天理大学的明刊本《班曲荔镜戏文》,与英国牛津大学所藏的《班曲荔镜戏文》是同一刻本。但该本保存完好,末页是书坊告白的文字和及“嘉靖丙寅年”字样。嘉靖是明世宗朱厚熜年号,嘉靖丙寅年即公元1566年。藏于东京大学东洋大学研究所的《重补摘锦潮调金花大全》,没有刊刻年号,但据专家考证,系明代万历年间刻本(见《明本潮州戏文五种后记》)。

嘉靖刻本卷末刻有书坊一段告白:“重刊荔镜记戏文,计一百五叶,因前本荔枝记字多差讹,曲文减少,今将潮泉二部,增入“颜臣”,“勾栏、诗词、北曲、校正重刊,以便骚人墨客,闲中一览,名曰荔镜记,买者须认本堂余氏新安云耳”。说明这个“重刊”本,是从旧本“荔枝记”,揉合潮泉二部,增“颜臣”、北曲等内容,并“校正”旧本荔枝记文字的差讹而成的。

1964年,牛津大学东方研究所主任、汉学家龙彼得教授,在奥地利维也纳国家图书馆,又发现潮剧的另一个明代刻本,这就是刊于明万历辛巳(公元1581年)的《新刻增补全像乡谈荔枝记大全》。这个“新刻增补”的潮剧本,不称《荔镜记》,而称《荔枝记》,是与《荔镜记》同一故事内容的不同演出本。它的底本是不是嘉靖重刻的荔镜记依据的原本,沿难断定,但这个刻本是“新刻增补”本,说明在万历之前,已在原刻(初刻)存在了。这个刻本的卷首,刻有“潮州东月李氏编集”字样。地方戏曲向不登大雅之堂,戏曲编剧者署上名字也不多见,这个刻本把编剧者潮州人李东月也刻上了。

就在流传于海外的潮剧明代刻本被陆续发现期间,1958和1975年,在揭阳县渔湖和潮安县凤塘两地的明墓中,相继出土《蔡伯喈》(即《琵琶记》)和《刘希必金钗记》手抄剧本。这两个抄本的出土,引起国内外戏曲专家的高度重视,认为“是研究戏曲发展史的珍贵文献”,是“新中国建国以来戏曲文物的一次重大发现”。

新中国以来,潮剧界开展了一系列的传统剧目传承活动。

潮剧现有的这批传统剧目,大致可以分成两类。第一类是经过加工提炼具有很高艺术水准的剧目。这当中最有代表性的,长戏当属《荔镜记》《苏六娘》,折子戏则有《扫窗会》《芦林会》《辩本》《闹钗》《刺梁骥》《闹开封》等。在五六十年代,潮剧界能人甚多,老艺人和新文艺工作者济济一堂,社会上的文人学者也无微不至地关注着潮剧,当时对传统的整理传承达到了一个高峰。专家学者对大量的传统剧目进行了甄别筛选,绝大多数有提炼价值的剧目经过加工,成为潮剧的经典和保留剧目。这批剧目剧本紧凑,立意高,唱词文雅,文学价值很高;音乐既保留了传统,也融入了新素材;动作设计与人物塑造紧密相连,并保留了潮剧细腻典雅的特色和独有的表演程式。

此外,也增加编写了一批优秀的新编历史剧,如《辞郎洲》、《袁崇焕》等。

另外,揭阳揭东小梅花潮剧团以及广东小百花潮剧团的成立都在努力把古老潮剧的艺术魅力向青少年传递,取得了一定的成绩,其中小梅花还聘请著名潮剧演员林舜卿老师指导。

此外韩山师范学院的学生开发的卡通潮剧也引起了很多人的关注。

艺术特点

行当

生:小生、老生、武生、丑生(花生;三花生)。

旦:青衣(乌衫)、闺门旦(蓝衫)、衫裙旦、彩罗衣旦(花旦)、乌毛、白毛(老旦)、武旦。

净:文净、武净、丑乌面。

丑:官袍丑、项衫丑、踢鞋丑、武丑、裘头丑、长衫丑、褛衣丑、老丑、小丑、女丑。

潮剧行当齐全,生、旦、净、丑各有应工的首本戏,表演细腻生动,身段做工既有严谨的程式规范,又富于写意性,注重技巧的发挥,其中丑行和花旦的表演艺术尤为丰富,具有独特的风格和地方色彩。

潮剧的角色很多。明代为生、旦、贴、外、丑、末、净七行。而且每一种还有不同类型。俗语用“四生、八旦、十六老阿兄”来形容一个演员阵容齐全的标准。四生:小生、老生、花(丑)生。武生;八旦:乌衫旦(青衣)、闺门旦、彩罗衣旦、武旦、刀马旦、老旦、丑旦(女丑)。“老阿兄”是指在剧中扮演各种杂角。

从表演上来看,潮剧的角色行当中以生、旦、丑最具地方特色。生旦戏《扫窗会》被誉为中国戏曲以歌舞演故事的典型代表;潮剧丑角分为十类,其中项衫丑的扇子功蜚声南北,为世所称。老丑戏《柴房会》中,丑角的溜梯功为潮剧所独有,在戏曲界享有盛誉。

潮剧著名演员有:谢大目、谢吟、杨其国、黄玉斗、洪妙、郭石梅、蔡锦坤、李有存、方展荣、姚璇秋、范泽华、吴丽君、陈丽华、张长城、黄瑞英、黄盛典、叶清发、刘小丽、张怡凰、吴奕敏、许笑娜、郑舜英、李玉兰、吴玲儿、郑健英、孙小华、王少瑜、林初发、黄映伟、林舜卿等等。

唱腔

潮剧唱腔的特点,主要表现在唱腔的用调上。曲牌唱腔或对偶曲唱腔一般都应用四种调即[轻三六调]、[重三六调]、[活三五调]、[反线调],此外还有[锁南枝]调、[斗鹌鹑]调,以及犯腔犯调。

[轻三六调]以61235为主音构成旋律,适用于表现欢快跳跃、轻松热烈的情调,如《大难陈三》的[哭相思]。

[重三六调]以71245为主音构成旋律,用于表现庄穆、沉重、激动的情绪,如《奏黉门》的[黄龙滚]。

[活三五调]以57124为主音构成旋律,善于表现悲哀和优怨的情感。

[活三五调]为潮剧唱腔中的特殊音调,在唱腔中,其音调和潮语腔调十分密切,因唱词语音升降而产生音调圆活多变,故艺人说:“从乐谱上看,[活三五调]只有五音,但唱奏之,则一音数韵,圆活变化不止十音。”具有潮腔潮调的浓厚韵味,如《琼花》的[晴天霹雳]等;[活三五调]属悲调,但潮剧唱腔用调多变,也有悲调喜唱的,如《京城会》的[皂罗袍]。

[反线调]以61245为主音构成旋律,它是[轻三六调]的变体调,即以凡为宫,唱奏起来有特殊的风味,多用于游园玩耍、轻松明快的场面,如《刺梁骥》的[罗汉月]等。

犯腔犯调,是潮剧唱腔用调中经常出现的手法。潮剧唱腔用调比较讲究,一般互不混杂,如[轻三六调]避免74为主音,[重三六调]避免63为主音,如果混用,则为相犯。传统剧目《杨子良讨亲》中的曲牌[弄魂幡],是由[轻三六调][重三六调][活三五调][反线调]四个调相犯而成,艺人俗称为[四斗臭(凑)],具有诙谐风趣的情调。[锁南枝]调和[斗鹌鹑]调也属犯调,但其子母腔句比较稳定。

[斗鹌鹑]调多用于自叹或待迟(待人末至)场面,带有凄清伤感的情绪。[锁南枝]曲调较为沉闷,但也用于激动场面。

潮剧演唱用真声,主要受外地传入在弋阳腔、昆腔影响,与京剧、粤剧等的假声唱腔有很大区别,唱念用古谱"二四谱",韵味浓郁。唱腔是以曲牌联缀为主的曲牌体和板腔体的联和体制,至今仍保留着一唱众合(帮腔),二、三人合唱一曲或曲尾的形式,风格独特,表现力很强。

潮剧活五调为潮剧唱腔中最富地方色彩、音律最特殊、历史最久远的唱腔,现今公认的活五调唱腔最好的为范泽华和陈銮英。

语言

潮剧语言有着鲜明的三点特色:一是鲜明的地方色彩;二是浓郁的生活气息;三是生动的形象比喻。这三点,在潮剧传统剧目的本子中随处可见。但由于旧社会的潮剧艺人多是卖身的童伶,文化层次很低,他们传习下来的戏剧语言虽有上面提到的三点特色,但大多数偏于粗俗。有些经文人参与编写的,则又偏于典僻深奥。

建国后由于有不少新文艺工作者进入潮剧团担任文化教员,帮助艺人学习文化,参与编写剧本,促使潮剧的文学品位有所提高。五十年代涌现了一批经过认真整理,情文并茂的剧目,如《辩本》、《扫窗会》、《芦林会》、《刺梁骥》等。《苏六娘》一剧尤为雅俗共赏的好例子。例如渡伯是老丑,桃花是花旦,“过渡”这场戏的语言非常富于地方色彩和生活气息,苏六娘和郭继春都是有才学之人,作者设计他们的语言多为诗和民歌的融合,近于“本色”。

帮声

帮声在全国各地方剧种中并不多见,而潮剧唱腔历来就有帮声的传统,这种传统最早可以追溯到明代嘉靖年间,在《荔镜记》、《荔枝记》、《金花女》等明代潮腔刻本中,就已经有早期帮声形式的存在了。

潮剧的帮声,以女声帮唱为主,有时也有男声帮唱、男女声混合帮唱。在长期的演出中,潮剧帮声艺术得到逐步丰富和完善,形成了特色鲜明的多种帮声形式,如句末的帮唱、拖腔和高音区的帮唱、重句与衬句的帮唱、同台合唱、后台歌等等。在1961年拍摄的潮剧电影《闹开封》中,张石父女为张普喊冤,详述案情经过,唱道:“(合)唉,大人啊……,含冤告青天,伏望明镜细察端详。(张石)念小老,安分营生售草药,睦邻克己(帮)闾里称扬。膝下单生此弱女,招赘半子(帮)继灯香。(张娇瑞)李公子(帮“子”拖腔)纵马闲游到里巷,垂涎弱质,(帮)色胆披猖。仗权势,嘱仆抛银两,强抢民妇(帮)出门墙。(张石)中途幸遇张义士,挺身理论(帮)挡豪强。父女得机脱虎口,谁知义士(帮)反遭殃。(合)恳求大人明冤枉,释放无辜保善良。”这其中既有同台合唱、句末帮唱,又有拖腔、高音区的帮唱,多种帮声形式同时运用,大大增强了唱腔音乐的表现力和艺术的感染力。

帮声是潮剧唱腔艺术的一大特色,在潮剧改革创新的大潮中应该赋予新的生命力,千万不可随便丢弃。

音乐

潮剧音乐属曲牌联套体,唱南北曲,声腔曲调优美,轻俏婉转,善于抒情。清代中叶以后,它又吸收板腔体音乐,显得灵活多姿。潮剧中有传统曲牌二百多支,乐曲一千多首,是研究中国戏曲声腔的重要资料。

伴乐部分,保留了较多唐宋以来的古乐曲,又不断吸收了潮州大锣鼓乐、庙堂音乐、民间小调乐曲等,音乐曲调优美动听,管弦乐和打击乐配合和谐,善于表现感情的变化。

潮剧的伴奏乐器随着时代的发展和文化的交流而不断发展丰富。二十世纪二十年代以前,乐器只有竹弦、唢呐、椰胡和月琴,以竹弦为领奏乐器。二三十年代,竹弦被二弦取代;月琴为扬琴取代,还增加了大笛和小笛。四十年代开始,有增加二胡、琵琶和大胡。潮剧曲牌很多,板式多变,常用二板、二板慢、三板慢等板式。

根据乐器的不同组合,传统的剧目又分为文武畔、锣戏、小锣戏、苏锣戏;大锣戏最具特色也最为古老,善于表现低沉气氛、悲怨情绪,小锣轻巧,苏锣气氛庄严。

潮剧的伴奏音乐分文畔和武畔两个部分。文畔即管弦及弹拨乐器,武畔是打击乐器。文武畔两部分的人数不相上下。

整个乐队的指挥是武畔的司鼓,司鼓除了直接指挥击乐群体进行演奏之外,还担负着指挥乐队、掌握演出节奏的任务,司鼓的技巧和方法与演员表演的配合将直接影响整台戏的气氛和效果。在某些情况下,打击乐的功能效应,也是管弦乐所不能替代的。

而文畔的带头人是二弦兼唢呐的演奏者,俗称“头手”。“头手”必须是精通二弦的弦乐演奏家同时又是熟练掌握唢呐的管乐吹奏能手,这在中外音乐史中几乎是绝无仅有的一大特色。

与其他的地方剧种一样,潮剧伴奏的乐队人数不多,文武畔两个部分加在一起不过是十数人而已。文畔音乐一般紧跟唱腔或演奏过场音乐。解放后的乐队在伴奏乐器的改革中增加了低音乐器,音响层次改单一高音为高、中、低配套,丰富了表现力。50年代潮剧打击乐器增加了低音鼓,60年代又引进了定音鼓。

“文革”期间,在“样板戏”的影响下使用了西洋的各种管弦乐器,即乐队的编制由基本的西洋单管制加原来的文畔,保留武畔,整个乐队的人数由于文畔的扩张而猛增至数十人之多,伴奏音乐由原来的单一旋律制变为富有层次的多声部制。显然这在某些有特殊要求的剧目特别是现代戏的伴奏中,是极有成效的。后又恢复传统伴奏,1976年起,黄铮盛开始尝试将大提琴引进潮剧,潮剧有西洋乐器为大提琴,部分专业剧团伴有倍大提琴。

潮剧伴奏的曲调可以分为以下几类:

一、鼓科介:潮剧音乐的打击乐器种类繁多,且都有一定音高,可以单独出现而表达某些情感和意境。有叫介过门、安更介、天光介、激面介等。

二、唢呐曲牌:多着重于打击乐器与唢呐旋律的紧密配合。

三、笛套:用于摆酒、迎客等清雅场面,有《喜登楼》《万家春》等。

四、弦诗乐:如《寒鸦戏水》《浪淘沙》《柳青娘》《昭君怨》等。调式有“轻三六”“重三六”“活五”等。

现有弦诗乐曲、笛套、杂曲等1000多首,在潮剧舞台应用中多作为过场音乐或唱腔间作音乐。潮剧伴奏音乐程式化的有“随点”“搜科介”和“想计介”等,每首乐曲可作“行”“催”“采花”等旋律和节奏变化,起到烘托人物、配合动作、渲染气氛的作用。

潮剧音乐和潮州音乐的音律,一般为相对的七平韵律或是混合律,最主要的特点是34和7i之间不是半音关系。4稍高而7稍低,且音高不是很固定,上行和下行都不一样。“活五”调的“2”总是处于不稳定的状态,且比正常音稍偏高。随着时代的变迁和西洋音乐的日渐影响,潮剧音乐也在音律的方面发生了一些变化。

潮剧伴奏音乐和潮州音乐虽为不同的两个范畴,但它们互为补充,互相融合。潮剧的伴奏中少了弦诗乐、潮阳笛套音乐、庙堂音乐等,而潮州音乐中的潮州大锣鼓,则是从潮剧的戏台锣鼓中演化得来。

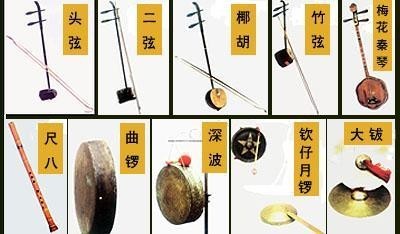

乐器

潮剧伴奏的文场乐器除了“头手”的二弦、唢呐之外,弓弦乐器还有椰胡、提胡、大胡等。二弦、提胡、椰胡都是潮州地方的特色乐器,提胡虽类似二胡,但调音和音色皆有别于北方的二胡。椰胡在广东音乐等乐种中也有使用,但音色并不一样。吹奏乐器除唢呐之外,还有竹笛、箫等。唢呐的演奏方法明显有别于北方乐器,其音色略为柔软如歌。弹拨乐器有扬琴,或用潮州特色的“瑶琴”,还有琵琶、三弦等,偶尔也用月琴和古筝。

文畔乐器:

弓弦类:潮州二弦、椰胡、提胡、中胡、大胡、板胡、大提琴、倍大提琴等

吹奏类:潮州大中小唢呐(俗称“的禾”或“大、中、小吹”)、潮阳笛套等

弹拨类:扬琴、秦琴、月琴、三弦、大三弦、琵琶、中阮等

武畔乐器:

皮革类:大鼓(又称战鼓)、低音鼓、中鼓、哲鼓、苏鼓

木革类:潮州手板、低音板(木鱼板)、中音副板、高音副板

铜质类:深波、曲锣、斗锣(又称战锣、撑锣)、苏锣、月锣、钦仔(又称空仔)、九仔锣、铜钟(现已少用)、铜磬、深波钹、苏锣钹、钹仔、吊钹、号头(吹奏类)

特色乐器:

二弦潮州弦诗乐的领奏乐器,在潮剧伴奏中称为头弦,执掌头弦的人称为头手。潮州二弦的形成约有200多年历史,由古代拉弦乐器奚琴演变,经过大广弦,竹弦,"投"(剑麻根)弦,最终在梆子腔剧种影响下形成。潮州二弦为高音乐器,定弦为F调51,常用音域在5----2之间。其结构有弦筒、弦杆和弦轸,均用乌木制成。弦筒长约11.7厘米,前圆直径为5.7厘米,后直圆为7.8厘米,前圆孔蒙蟒皮,弦杆长78厘米,弦弓以竹张马尾.长约84厘米。用竹马,发音尖脆清亮。演奏方法以指压弦发音,技法多吸收自古琴,出音行韵,讲究吟揉绰注,弓法丰富,有"文武病狂,画眉点珠"等。演奏姿势有继承传统的双盘腿式,平行腿式、盘腿式和夹腿式等,具有独特的演奏风格。

椰胡俗称"冇(怕)弦",史称潮提,又称辅弦,是辅助主弦的意思。椰胡历史悠久,在福建泉州开元寺紫云大殿甘露寺戒坛(建于北宋天禧三年,重建于清康熙年间)的飞天乐伎中,已有拉椰胡的乐伎了。少算也有三四百年,它是闽南以至潮州地域音乐文化的代表,可见渊源久远。椰胡早年制作,椰壳作弦筒,竹作弦杆、竹弓"投"(剑麻)丝,用海中蚶壳为马,一派南海风韵,近代改木为杆、竹弓马尾、保留蚶壳为马。定弦为F调15,常用音域在八、九度之间,故演奏时有高音低奏,低音翻高的特点,发音纯厚、圆润,具有融和性,独有一格。

大笛潮阳笛套音乐领奏乐器,来源于宫廷款式大笛,称为龙头凤尾笛,长69厘米,管口1.5厘米左右。传统龙头凤尾笛,在吹孔前端缀以龙头状装饰,笛尾雕刻鳞纹,绳孔结上凤尾状隧饰,从龙颈至绳孔,用细丝漆锒成28节,故又称28节龙头凤尾笛。筒音为2=A,称"正宫调",音域宽至三个八度,低音浑厚饱满。中音明亮悠扬,高音昂亢激越。吹奏要一韵三波,"真气出丹田",指法有挑、拍、盖、抹、称为龙头凤尾指,具有古朴、典雅、庄重的宫廷音乐风味。

小三弦

潮州小三弦,又名广弦。是潮州细乐的主奏乐器,也用于潮州“弦诗乐”和广东汉乐。用质地坚实的乌木制作,琴鼓的框边宽厚,内腔窄小,故发音更为清脆响亮。通长93、琴鼓鼓面长13、宽11厘米,内腔长6、宽5厘米。琴杆装置一骨质的活动山口,可上下滑动,以便于转调。定弦为f.c、f1,音域c—b2。

大鼓潮州大锣鼓打击乐指挥乐器之一。潮州大鼓形制古老,上宽下窄,故称尖脚鼓,敲击只用一面,规格有大小,一般使用鼓面宽20寸为多。鼓声通亮铿锵,鼓中、鼓边,鼓沿能发出不同音色,如冬、颠、告等,使用长28厘米直径2厘米的木槌敲击、手法有指、摇、劈、挑、刈、划等,形成独特演奏风格。

深波潮州大锣鼓打击乐器之一,铜质乐器,系由铜鼓演变而来,传统深波规格较小,近代逐步加大,常用直径约64厘米,边高约14厘米,早年用草扎敲击,现用竹片夹布团作槌,定音为F调2或3,发音浑厚,深沉,富有余韵,为潮州音乐与潮剧特有的打击乐器。曲锣俗称小斗锣,铜质乐器。常用于潮剧"大锣戏"之中,随着音乐艺术形式的发展,曲锣也成为潮州音乐中的打击乐器之一。以双锣同时使用,发音明亮清旷,定音为F调5,与深波同时演奏具有简单和声效果,其"锣花"的阳声和阴声的变化交错最具特色。号头用黄铜制作,由可以活动伸缩的三节铜管套接而成。底端的喇叭口向上弯曲,全长112厘米,吹口处有一直径5.5厘米的圆盘,其中心为一吹气小孔。喇叭口直径12厘米。吹奏时,将管身斜举。吹口紧贴嘴角,以细缩的气流控制音高。可吹出筒音和两个八度的泛音。

作者图一为潮剧乐器

作者图二为椰胡

作者图三为深波